スタッフブログコンサート

春の音色 ー東西古楽器の競艶ー を開催しました。

更新日:2013年4月28日(日)

気持ちよく晴れた今日、春にぴったりのコンサートを開催しました。

「春の音色 東西古楽器の競艶」

所蔵のチェンバロに、尺八と箏(そう)という、かなり希少な組み合わせ。

でも、いずれも日本と西洋の伝統的な楽器です。

箏と尺八で奏でられる、凜としたハーモニー。

そこにチェンバロが加わることで、重層的な音楽になっていきます。

おなじみの「さくら」や、尾道にあわせた「岬の灯台」など

そのほか、バッハの「春」など、バロックの音楽も奏でられました。

「古楽器」は西洋音楽において、19世紀以前に生まれ、時代に合わせて改良される前の形の楽器のことです。

チェンバロも、18世紀後半からはピアノの隆盛によってほとんど使われなくなりましたが、バッハなどバロック音楽の多くはチェンバロで作曲されたものです。

古楽器は、デリケートでメンテナンスが大変であったり、大きなホールに向いていなかったり(逆に美術館にはぴったり!)

チェンバロも毎回、演奏の前に念入りな調律が施されます。(これも演奏者の小田さん自ら行われます)

箏(そう)は琴(こと)の仲間ですが、違いは弦の数。

通常、箏が13弦で、琴は7弦。

また、箏は弦をささえる「柱(じ)」を使って、音程を調整します。

そして、ちょっとややこしいことに、「琴」は、もっと小さな和琴なども含めた弦楽器の“総称“としても使われます。

そして尺八。中国から伝来し、昔は儀式で使われるもので、男性しか演奏できないなどの制約がありました。

今日は、二本の尺八を使い分けて演奏していただきました。

日本の風景を思い起こさせるような、繊細で情緒ゆたかな音色は、意外と耳にする機会も多く、

懐かしさや親しみを感じるかたも多かったのではないでしょうか。

尺八の音程を、ふつうの五線譜に置き換えるのはとても大変だそうですが、

プログラム最後の「上を向いて歩こう」では、

口笛風の音色で奏でられるなど、楽しいテクニックも披露して下さいました。

すばらしい演奏に、とてもあたたかな喝采で締めくくられました。

出演者の皆様、そしてお越し下さった皆様、どうもありがとうございました!

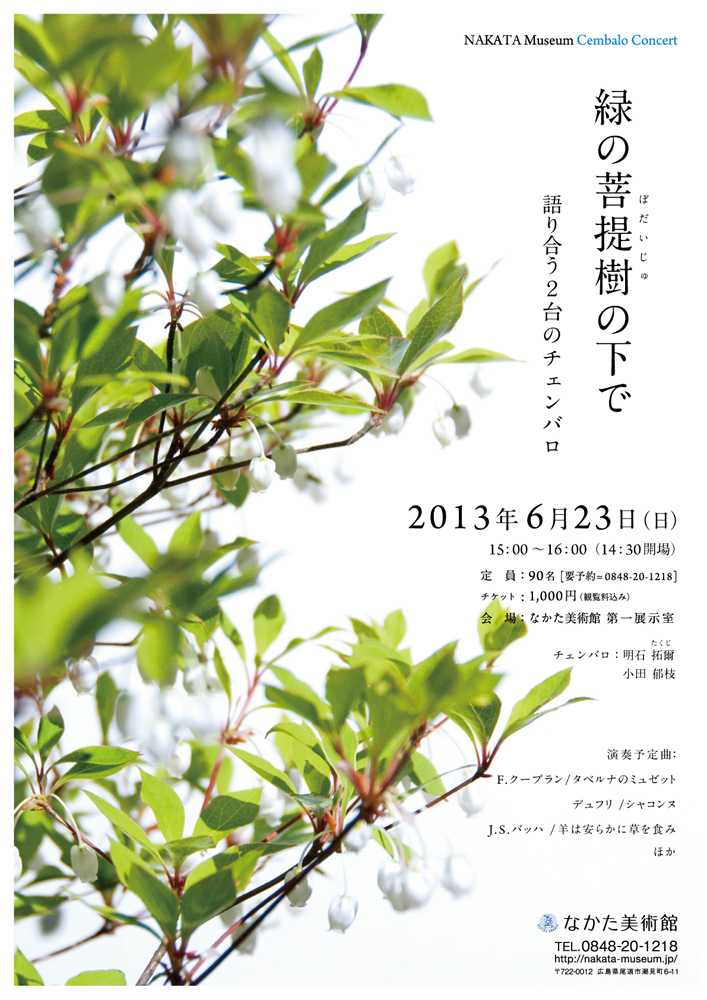

次回は、6月23日(日)「緑の菩提樹の下で ー語り合う2台のチェンバロー」

大小のチェンバロを使った連弾などで、バロックの名曲の数々をお届けします。

どうぞお楽しみに!