スタッフブログnakata Labs なかたラボ

ワークショップ『植物のかたち ー拓本づくりー』を開催しました

更新日:2023年6月23日(金)

新緑の爽やかな5月の日曜日、ワークショップ『植物のかたち ー拓本づくりー』と題して、植物学の講師・浜田展也先生をお招きし、植物の採集と拓本づくりを行いました。

なかた美術館の敷地には、裏山の斜面まで続く庭があり、たくさんの植物があります。

その環境を活かすべく、某朝ドラが始まる前から(!)当館ではたびたび先生にお越しいただいて、観察会や植物採集、標本作りを行ってきました。

今回は久しぶりに先生をお招きして、前半は植物の観察と採集、後半は拓本づくりという二部構成です。

先生とともに屋外に一歩踏み出すと、そこは一気に植物学のフィールドになります。

カエデやロウバイなど、おなじみの植物も、しっかり観察していくとたくさんの驚きがあります。

見ためはツルツルでも、触るとザラザラしていたり、手で触れることでの気づきもありました。

また先生は特にシダがご専門で、ほんの1〜2mほどの茂みにも、シダが何種類も生えていることを教えていただきました。

ベニシダ、トラノオシダ、イヌワラビ、ノキシノブ…。

名前を知るだけで、たくさんの植物がそこで生きていることが、果てしなく不思議に感じます。

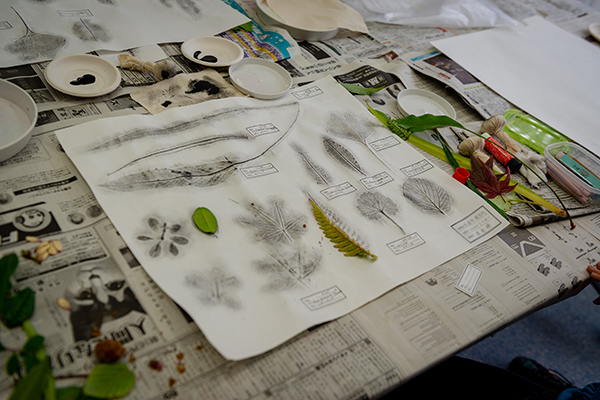

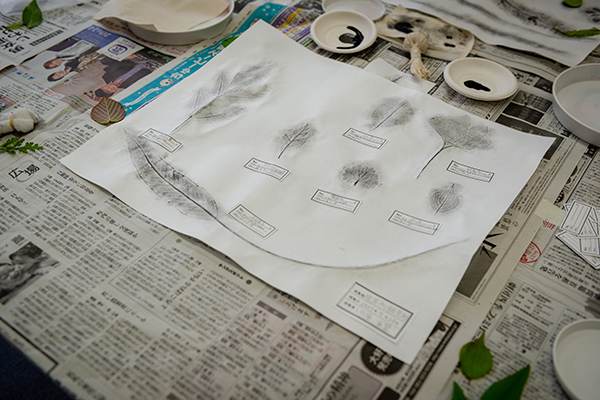

続いて、おのおのが採集した植物で、「拓本(たくほん)」づくりを行いました。

拓本は物の形を記録する方法のひとつで、さまざまな取り方がありますが、今回は紙を湿らせて行う「湿拓」方式です。

対象物に和紙をのせ、濡らして密着させ、綿と布でつくった「タンポ」という道具で墨をつけて、表面の凹凸を写し取っていきます。

墨をつけすぎると真っ黒になってしまうので、要注意。

紙をしっかり濡らして張りつけておくこと、墨はほんの少しずつ載せていくことがコツです。

特徴がよく分かるように、葉や茎の置き方にも工夫が必要です。

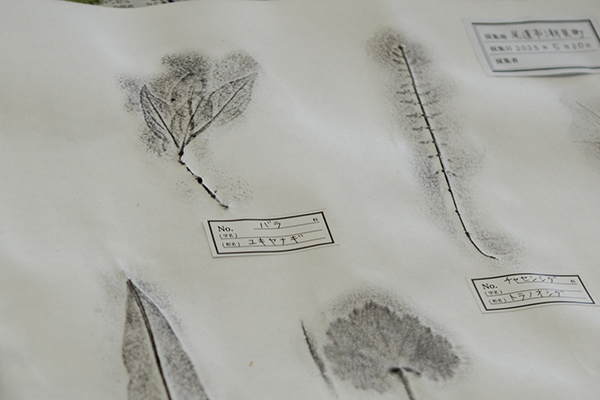

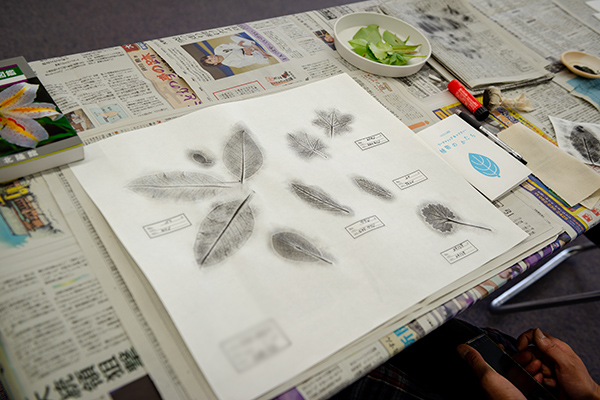

拓本にすることで、葉のギザギザや、表面の微かな模様まで、植物がもつ形のおもしろさがくっきりと見えてきます。

ただ見ているよりもよく分かることもあり、生きた植物のかたちを実物に即して記録することにもなります。

仕上げに先生から再度名前を教えてもらったり、図鑑を使って調べたりして、それぞれラベルを付けました。

どれも立派な拓本に仕上がりました!

観察して、疑問を持って、調べたり、手を動かしたりしながら、学ぶことの楽しさを改めて実感できる体験になったかと思います。

浜田先生、そしてご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。