スタッフブログnakata Labs なかたラボ

ワークショップ「絵の具を作ろう」を開催しました

更新日:2023年10月8日(日)

こんにちは!

先日開催したワークショップ「絵の具を作ろう」の様子をお伝えします。

開催中の展覧会では、梅原龍三郎の作品を並んで3点ご覧いただけます。

1つ目は油絵具と岩絵具の両方を使った作品、

2つ目は東洋原産の花「牡丹」をモチーフにした油彩画、

そしてもう一つは富士を描いた日本画。ただし油彩画のような筆致で大胆に描かれています。

ちなみに油絵具は西洋発祥の絵具、岩絵具は日本画として使われている絵具です。

なんだか面白い試みをしているなと思いませんか?

「何を描いているか」も鑑賞を楽しむための要素ですが、

このように「何を使って描いているか」という切り口で見みるのも面白さの一つです。

鑑賞の窓を広げるために、今回は絵具についてみんなで学びました!

まずは絵具の仕組みについて。

絵具は大きく分けると二つの素材からできています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

顔料(色の素となる粒)+展色材(糊の働きをする素材)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

例えば、黄色い絵具の中には黄色い粒がたくさん入っています。

そして、その顔料を紙やキャンバスなどの支持体に留まらせるために、展色材を混ぜ合わせます。

油絵具は文字通り「油」が展色材。油は酸化すると固まる性質があります。

日本画の展色材は「膠」という動物の皮から取れたコラーゲン。

そして水彩絵具は樹脂です。

もう少し掘り下げて、顔料そのものの成り立ちも学びました。

顔料にはいくつか種類があり、石や土など天然の素材からできているもの、

金属類を化学反応させてできたもの、

石油から取れる成分を化学変化したものなどがあります。

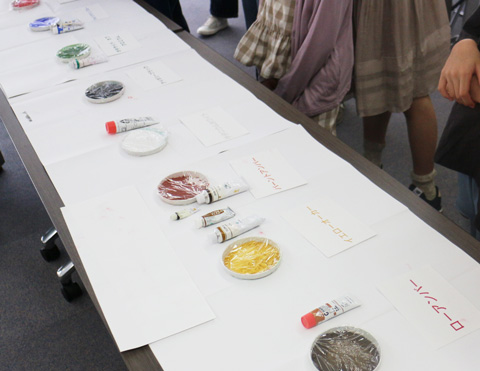

下の写真の「ローアンバー」や「イエローオーカー」は土を原料とした顔料。

自然界にある馴染み深い色味ですね。

鮮やかな色は、ほとんどが化学反応で作られています。

この鮮やかなピンク色の顔料のように、

胡粉という貝の粉や白い土に色を移して顔料にしたものもあります。

それでは実際に絵具作りをしてみましょう。

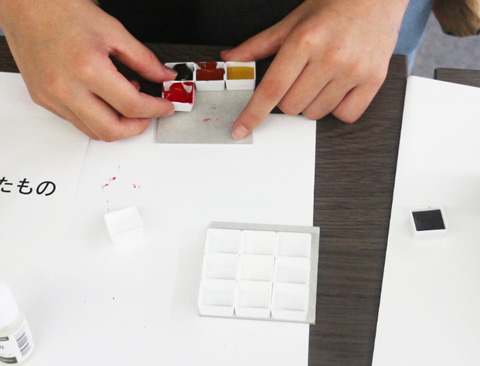

顔料にアラビアゴムという天然の樹脂を少量づつ混ぜていきます。

ヘラでゆっくりゆっくり混ぜ合わせます。

簡単そうに見えますが、粉が飛び散らないようにじっくり丁寧に混ぜ合わせなければいけません。

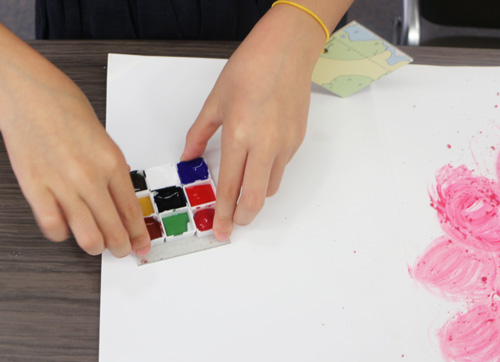

しっかり混ぜ合わせ、トロンとしたとろみになったら完成!

小さなトレーに入れて乾かしたら、固形水彩絵の具になりました!

いろんな色が並ぶとワクワクしますね!

ワークショップの様子は、まるで実験室のようでした。

美術は色んな分野と地続きだなあとつくづく思います。

(もう少し化学の基礎知識を身につけなければ!)

絵画の中の絵具も実は「物質」の一つ。

そんなことを考えながら絵を描くと、新しい発見があるかもしれません。

参加者の皆さん、ありがとうございました!