スタッフブログnakata Labs なかたラボ

ワークショップ「色の標本箱」を開催しました

更新日:2015年11月5日(木)

一段と寒くなってきた尾道です。気づけば今年も残り2カ月を切りました。月日が経つのは早いですね…

先日、ワークショップ「色の標本箱」を開催しました。

記録や保存としての要素もありながら、まるで箱の中だけ時間が止まってしまったような、ロマンチックな要素も持ち合わせた標本箱。

標本箱と言えば昆虫や鉱石を思い浮かべますが、今回は 展示作品に使われている 「色」 を閉じ込めてみました。

まずはじめにウォーミングアップ。水彩絵の具を使ってグラデーションになるように色を塗っていきます。

青からむらさきを経て赤へ、1つの色に水を徐々に加えていってだんだん淡い色へ。

微妙な水や絵の具の調整はなかなか難しかったです。

そしていよいよ標本を作っていきます。

どの様にして作っていくかというと…

まずパレットの上で絵具をいくつか混ぜ合わせて絵の中に使われている色をつくり、画用紙に塗ります。

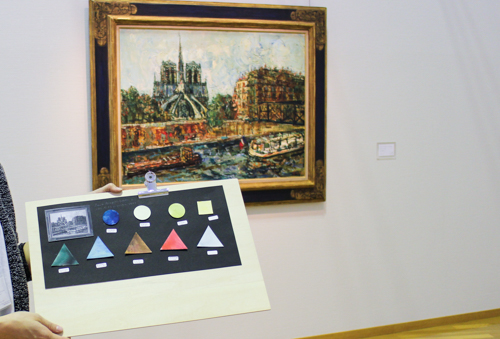

風景画には描かれたときの光や、描いた場所や時間、画家の心境などいろいろな要素が含まれています。

そのため一見同じ色でも、よく見るとたくさんの色を見つけることができます。

少しづつ、いろんな色を混ぜて…

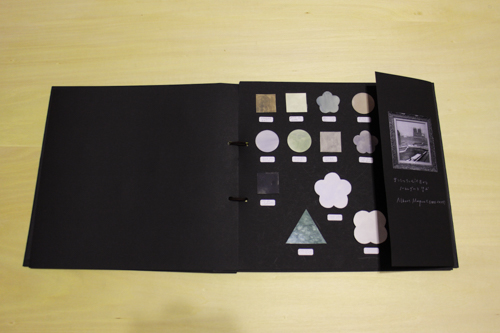

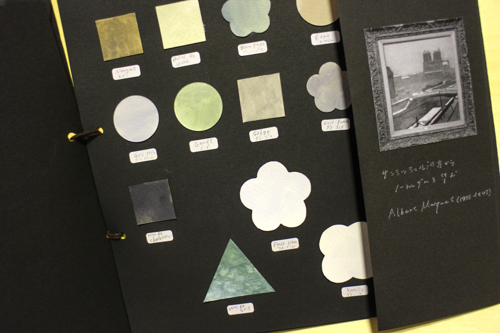

画用紙のかたちは まる や さんかく、星や花などさまざま。

そしてそれらをノートに並べていきます。

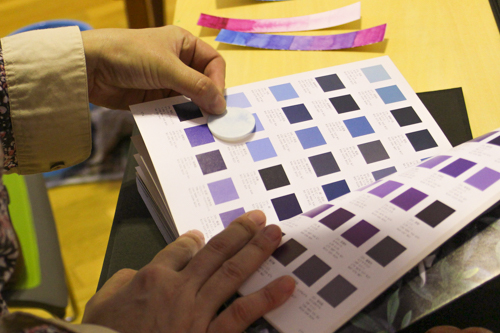

標本というからにはデータが必要です。今回は色の図鑑を参考にして、作った色の名

前を表記しました。

色の索引と照らしあわせながら…

マロングラッセ、キャラメル、カフェオレ…

フランスの色の名前は食べ物を由来としたものが多いです。

おなかがすいてきますね。

撫子、桔梗、胡桃色など、日本の色は植物を由来としたものが多いようです。

自分が見つけた色が素敵な名前だと嬉しいものです。

参加者の皆さん、研究者のように黙々と取り組まれていらっしゃいました。

そして完成したものがこちらです。

タイトルなどの作品のデータも忘れずに。

色を抽出する作業によって、

絵画が普段の顔と違う見え方で目の前に現れてきました。

完成した瞬間、 「できた―!」と歓声を上げることはなく

作業している間に小さな喜びがじわじわと蓄積し、完成した形をみて喜びを隠しきれず

にニヤニヤしてしまう、そんな静かなワークショップでした。

しかし、予想外の色を使っていることに驚いたり、

同じ作品でも、人によって選択する色が違うので、出来上がった標本が全然違う

雰囲気になったり、

この静かなワークショップ、まだまだたくさんの可能性を秘めているようです。

参加者の皆さん、ありがとうございました!

※以下の書籍を使わせて頂きました

濱田 信義 (2007) 『日本の伝統色』

城 一夫 (2008) 『フランスの配色』

城 一夫 (2011) 『フランスの伝統色』

ともに ピエ・ブックス